O NAVIO «SÃO GABRIEL» E AS NAUS MANUELINAS

por

JAIME MARTINS BARATA

Comunicação ao Congresso de História Náutica, em Coimbra, 1968

(Revista da Universidade de Coimbra, Vol. XXIV)

Ver em Master of seas

Índice:

Somos um Artista e não um Marinheiro nem um Arqueólogo; embora sejamos, como todos os portugueses, navegador por sentimento. Costuma dizer-se que «os Artistas nada sabem de barcos e que os navegantes não sabem desenhar». Isso explicaria a falta de documentação, digna de confiança, sobre os barcos de épocas passadas. Como em tudo, «est modus in rebus». Já se tem visto alguns marinheiros serem razoáveis amadores de desenho...

O barco é coisa maravilhosa, quase que vivente, sedutora aos olhos dum artista e a sua representação facilmente decorativa, ao alcance de qualquer jeitoso, mesmo com inconsequente desenho, mais ou menos velas, e até mais ou menos cruzes de Cristo; e tudo sem maior perigo de naufrágio do que o dos navios evocados em poemas...

Mas quando se trata – e é nisso que pensamos – de reconstituir um certo tipo de navio, não para pequeno enfeite de sala, mas já na escala de I:20, e com os fins didácticos que competem a uma exposição pública e oficial, então nada nele se pode iludir e há que estudar o caso com toda a seriedade e profundidade possíveis, só com pena de que esta não possa ser maior, pela escassez e pobreza dos elementos a estudar, além das contradições reais ou aparentes que neles surgem; e, no nosso caso, também por falta de tempo e de saber de quem os estuda. Daqueles elementos, são ainda as gravuras, os desenhos, as pinturas, os relevos, os selos e as moedas os melhores pontos de apoio. Temos de concordar com Napoleão quando diz que um pequeno croquis duma batalha a explica melhor do que um grande relatório, e com Jal, La Roerie, etc. quando, depois da leitura de sucessivas páginas escritas no século XIII, a descrever um navio coevo, lamentam a ausência dum desenho do mesmo, ainda que mal feito, para se fazer uma ideia da sua forma, ideia que as palavras, por si só, não nos conseguem dar.

Pela quarta vez damos o nosso modesto contributo a trabalhos grandes de reconstituição náutica, podendo ter sempre o gosto de dizer, e principalmente a nós mesmo, que em nenhuma delas esse contributo foi maculado por qualquer fracção de «vil pecúnia». Das três primeiras só nos ficou esse gosto. Homens e circunstâncias provocaram nelas coisas bem diferentes das que sugeríramos, e figuraram, muito desagradavelmente, para nós, com o nosso nome. A quarta é uma pequena série de modelos de barcos destinados à Casa do Infante, no Porto, os quais, de algum modo se ligam à obra de D. Henrique e suas consequências. Desta nossa colaboração é-nos permitido, generosamente, pela Ilustre Presidência da Câmara, tomar toda a responsabilidade histórica-arqueológica. O último barco da série, cronologicamente, será, se Deus quiser, a nau S. Gabriel. De antes dele ainda haverá que fazer-se a Caravela Henriquina, da qual a Bérrio (se tivermos de a considerar caravela...) não se afastaria muito. Os outros barcos, cinco e deles quatro quase prontos, interessam à frota da expedição a Ceuta, e só muito remotamente alguma coisa terão a ver com as armadas do Gama e de Cabral, para as quais estamos aqui voltados.

Claro que a reconstituição dum modelo, mesmo à escala de 1:20 – enorme, aliás, para o que é corrente – terá sempre de sofrer alguma simplificação. Há que fazer obra de síntese, a qual exige, obviamente, uma preparação analítica. O Artista tem, por definição, o espírito sintetizador de elementos conhecidos e aceites. O Arqueólogo, ocupando-se em estabelecer a validade dos elementos, terá o espírito de análise. Se o Artista não encontra esta análise feita com a extensão e a profundidade que lhe parecem necessárias, terá ele de a fazer. Eis como nos fizemos arqueólogo amador.

Não interessará também, tanto quanto se possa julgar, não ser de marinheiro o nosso oficio. O barco é obra da terra, usada no mar, como bem o define Poujade. Não se exige de um marinheiro de hoje, por ilustre que ele seja na sua profissão, o conhecimento dos barcos antigos, como se não vai exigir a um Fangio que saiba como se construía um churrião romano. Um segeiro de província está bem mais perto de o saber.

Há um princípio, um ponto de partida fundamental para o nosso estudo que vamos desde já apresentar. Apesar da sua simplicidade, a respeito do assunto que nos prende agora, só o vimos aflorado –não seguido – por um Mestre e por mais ninguém. Resume-se ele na verificação de que a hereditariedade não é invertível. Não são os pais que podem sair aos filhos, mas sim os filhos que podem, ou não, sair aos pais. Assim a forma e os caracteres «somáticos» dum barco de 1500 não podem ser consequentes dos caracteres dos barcos de 1550 ou 1580, mas podem, naturalmente, resultar da evolução das formas dos barcos que o antecederam.

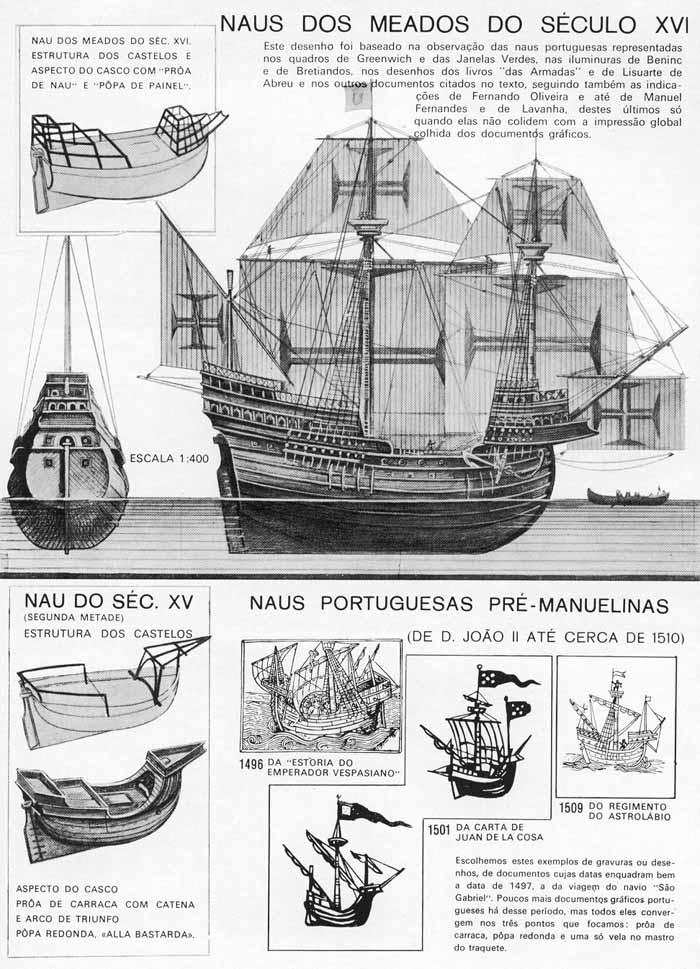

A nossa concepção da Nau de 1497 e da de 1500 – como seria ainda a de 1505 ou de 1510 – funda-se ainda, e também essencialmente, no facto da grande mudança na construção naval, ocorrida na passagem do século XV para o século XVI se ter dado bastante tempo depois da noite de S. Silvestre de 1500. Não foi nesta data que, na construção naval, acabou o século XV; foi dois ou três lustros depois. As grandes razões da mudança têm os nomes de «artilharia» e, particularmente entre nós, o de «especiarias».

Fixemos, com arbitrária comodidade, a data de 1510 para essa mudança. É também essa a data que tem sido indicada para assinalar a dispensa, por D. Manuel, da colaboração financeira internacional, mas não é esse facto o que nos leva àquela definição. Pois com «ano de 1510» apenas queremos definir o final dum período, dum espaço de tempo no qual as referidas modificações se foram dando. Dentro da história das naus, vamos ainda por cómoda ordenação, chamar a esse período, começado nos tempos de D. João II e acabado em 1510, a época «pré-manuelina» sem nos prendermos com o facto do Rei Venturoso ter herdado o trono em 1595. Poderíamos chamar-lhe «época joanina» mas, como para D. João II as naus não foram o instrumento de mais importante acção, deixaremos esse termo para os tempos de D. João III.

Àquela época «pré-manuelina» sucederiam a época «manuelina», de 1510 a 1530 (embora D. Manuel tenha falecido em 1521) e a época «joanina», de 1530 em diante, até final da dinastia. O artifício do limite de 1530 e ainda maior do que o de 1510, pois se entre as épocas manuelinas e joanina há diferenças sensíveis nos seus extremos, a transição duma para a outra, na 3ª década do século, é muito mais suave é lenta do que a mudança que fixámos em 1510.

Julgamos necessárias umas palavras muito reduzidas e gerais – logo admitindo, mas não referindo nelas algumas excepções – sobre a evolução do navio à vela europeu, de alto bordo, o do Mediterrâneo cristão e o dos mares do Norte da Europa, do século XIV até aos fins do século XVI, e atendendo em especial ao momento que nos interessa agora: o do final do século XV.

Vamos dizer coisas certamente conhecidas da maioria cios presentes. Agradecemos-lhe o sacrifício que vão fazer ouvindo-as, e oferecerão aos poucos que as desconhecem; pois sem as conhecer não poderiam eles acompanhar-nos a chegar connosco às conclusões a que pretendemos chegar .

Não nos esqueçamos que a construção naval antiga era uma actividade tão reconhecidamente conservadora, desconfiada e cautelosa, que só aceitava qualquer inovação quando forçada por alguma poderosa circunstância. Sempre, em técnica como em armamento, estava «atrasada uns cem anos» em relação às actividades de terra. Procuremos seguir agora apenas a evolução do aspecto exterior do barco, as mudanças que ele sofreu e as razões das mesmas. Não nos deteremos sobre os sucessivos nomes dos vários tipos de barcos: no Norte a coca, a urca, a kraveel, etc.; no Sul a nave, a nau, a carraca, etc.. A todos chamaremos, por comodidade, naus, nome por que eles, aliás, sempre foram entre nós conhecidos.

I - DAS NAUS REDONDAS EUROPEIAS DO SÉCULO XIV ÀS DO FIM DO SÉCULO XV E PRÉ-MANUELINAS

Em qualquer ponto da Europa, no Norte como no Sul (mediterrâneo) podemos considerar no século XIV (e já antes, mas não será necessário ir mais longe) o casco da nau como simétrico, ou quase, em relação à sua secção transversal média, isto é, com rodas de proa e de popa idênticas. Mas havia entre eles diferenças consideráveis.

No Norte, o costado era «trincado», com as tábuas sobrepondo-se parcialmente, como escamas, de rodas menos curvas, chegando mesmo a ser recta a roda de proa, o que dava ao casco a forma de colher («proa de coca»). A secção transversal do casco, a meia-nau, tinha aproximadamente a forma de U, com as paredes verticais.

No Sul, o casco era liso, de tábuas encostadas umas às outras, como as dum sobrado. E a secção a meia nau era mais em V nas obras vivas, que é a melhor forma para a armação latina, de longas tradições (como ainda agora se vê entre nós) e então se mantinha ainda, por inércia, com a armação redonda.

No Norte o casco era mais pequeno e mais reboludo, com a proporção de 3:1 do comprimento total (não só da quilha) para a boca; no Sul, a mesma proporção (mas também, em barcos latinos, aparece mais esguio).

No Norte, um só mastro, a meio, com vela quadrangular relativamente estreita e alta, armada numa verga horizontal de um só pau, e cuja superfície, em caso de mau tempo, se reduzia, franzindo-a e apertando-a contra a verga, por meio de atilhos permanentemente cosidos nas velas: os rizes. No Sul, a vela, quando em mastro único, a meia-nau, é também quadrangular, mas mais larga e baixa, pendendo de uma verga composta de dois paus ligados. Quando a superfície da vela podia ser aumentada, com tempo bom, cosiam-se provisoriamente na sua esteira – ou base – tiras de pano, uma ou duas: as «monetas». Em caso de mau tempo a vela grande ou papafigo era substituída por outra menor: o tréu. Mas também há, no Mediterrâneo, em navios de alto bordo, pelo menos desde o século VIII antes de Cristo, e até meados do século XV armação latina triangular num ou em dois mastros, como ainda agora existe em barcos pequenos. Esta constância deve-se ao facto dos ventos dominantes do Mediterrâneo serem o Siroco e Mistral, do SE e do NW e ao do trânsito cristão se fazer ao longo da costa norte, no sentido E-W ou no oposto, pois a costa sul já era então, como hoje, é, muçulmana. De aqui os ventos vulgares serem de través e para eles convir o uso da vela latina. Os navios redondos ainda não bolinavam bem.

Sendo o Mediterrâneo o «habitat» europeu da vela latina cujo mastro só pode ser aguentado por brandais volantes, com teques (fixados adentro da amurada) (1), não admira que esse sistema se usasse também na armação redonda, sendo o acesso à gávea feito por escada que partia a meio do convés (escada de Jacob).

No Norte o mastro foi sempre aguentado por enxárcias fixas, com ovens saindo de bigotas fixadas em «mesas» exteriores ao casco. E cedo nelas apareceram os enfrexates, formando duas escadas, uma por bordo, de acesso ao cesto de gávea.

No Norte os lemes eram laterais, e as mais das vezes, único, à mão direita, dando a este lado o seu nome: estibordo de steer-board (steer = dirigir). No Sul usavam-se sempre os dois lemes laterais, como o solicitava a armação latina, pois com o casco mais estreito e os ventos de través podia haver grande adernamento, que chegava para trazer fora de água o leme de barlavento, inutilizando a sua acção. Era preciso o outro leme. No Norte foi-se combatendo aquele real inconveniente, embora ali menor, levando, pouco a pouco, o leme mais à ré, de modo a diminuir a amplitude da sua saída da água. A pouco e pouco se chegou, talvez no século XIII, ao leme axial, que, nos fins do século XIV já se vê nas naus mediterrâneas de vela redonda.

Este leme central, ou axial, o mesmo leme que vemos nos barcos actuais, provocou o desaparecimento da roda de popa curva, aparecendo no seu lugar o «cadaste», peça recta, de madeira –pois nele se articula melhor o leme, como uma porta nos seus gonzos. A este tipo de leme se chamou então, no Sul, «alIa navarresca».

Com o aparecer do leme axial o casco fechou-se, a ré, com uma forma de canastra, em duas nádegas ao lado, do cadaste, dando assim a «popa redonda» ou «alla bastarda», que perdurou em toda a Europa enquanto houve navegação à vela em navios de alto bordo.

Nos começos do século XVI, e certamente não antes da «época manuelina», foi trazida do oriente, ao que parece, (e tudo o indica) pelos portugueses, a «popa de painel», plana, fazendo esquinas com os flancos do costado, como é a dos juncos malaios. Essa construção espalhou-se por toda a Europa, talvez por ser, embora menos sólida, de mais fácil execução, evitando o curvamento apertado de grossas tábuas e espessos verdugos, trabalho esse sempre custoso.

A artilharia (como veremos ao tratarmos das naus «manuelinas») apareceu, nos barcos, durante o século XIV, mas com insignificante poder. Até surgir com real valor ofensivo, as lutas no mar eram apenas a transposição de combates em terra firme para combates em plataformas flutuantes. As armas eram as usadas em terra; e mais umas tantas especificas, como a água de sabão que fazia escorregar os guerreiros encaixados nas suas armaduras e lhes dificultava ou impedia o levantarem-se... Era pois, necessário instalar, nos barcos, as plataformas para os combatentes e quanto mais altas melhor. As gáveas e os bateis içados nos mastros eram o mais elevado que se podia conseguir para as armas de arremesso; mas as maiores áreas para o «corpo a corpo» só se obtinham erguendo estrados nos extremos do navio, sobre colunas ou estacas ao modo de coretos. Estas construções foram chamadas «castelos», como as defesas terrestres e, a começo provisórias, com o tempo foram-se tornando fixas (no século XIII), mas ainda estranhas à construção do próprio casco. Eram coisas «apostas» ao barco, não construídas com ele, mesmo quando definitivamente colocadas. Dos «castelos» era o de proa o mais alto (e nesse lugar ainda mantém hoje o seu nome nos navios) porque era o primeiro a chegar ao inimigo e tinha, deste modo, imediato ascendente sobre ele.

No século XV os castelos parece quererem ligar-se mais fortemente ao casco do navio e surgem, em desenhos, gravuras e pinturas, com novas e curiosas formas, em particular, o castelo de proa.

Entre os dois castelos, a meia nau, continua o «poço», largo espaço necessário para dar lugar à esteira do papafigo ou do tréu. O castelo de popa, ou tolda, é baixo, de forma trapezoidal isósceles, a base mais larga para vante, junto ao poço, e ultrapassa, para a ré, o «gio», pau transversal no topo do cadaste; neste e no gio morrem as tábuas curvas da popa, a já falada «popa alla bastarda».

O castelo de proa, mais alto e mais estreito, de planta triangular, pontiagudo a vante, liga-se à roda de proa e ao convés de uma estranha maneira, que todos os arqueólogos consideravam incompreensível, oposta ao bom-senso construtivo, enfim, mais uma fantasia dos desenhadores e iluminadores; ainda que fosse um tanto perturbador o facto de se ver essa forma em todos os desenhos desse tempo, oriundos de artistas de todo o lado. Até que se conheceu e analisou um admirável e convincente modelo, feito a meio do século, em volta de 1450, por algum devoto carpinteiro, e cuja anatomia interior veio explicar os desenhos de proa da época e tirar todas as dúvidas que o seu exterior suscitava.

Este modelo, um ex-voto, depois de ter passado alguns séculos na aldeia piscatória de Mataró, perto de Barcelona, ignorado dos estudiosos, girou pelo mundo dos antiquários e fixou-se no museu de Roterdão. O museu de Barcelona tem, do mesmo modelo, uma réplica recente, pequena e medíocre que me dizem estar a ser substituída.

A proa deste tempo é um dos elementos mais característicos da forma da nau, dos meados do século XV em diante.

A poucos metros da proa atravessa o convés – e ultrapassa o costado, dos dois lados, um grosso perpau, a «catena», nome italiano que também se dá à base, à linha das asnas, em construção civil, e com certa analogia neste caso. Sobre esta trave, com pontos de nascença no costado, eleva-se um arco, também transversal em relação ao eixo do navio. Uma outra trave na chave do arco e em prumos sobre o costado. Entalhado no capelo da roda de proa está um pequeno perpau. Passando, em cada bordo, pelos extremos daquela trave e do pequeno perpau juntam-se, a vante da proa, as duas perchas que limitam a tilha ou castelo de proa.

Esta é a construção; tudo o resto é revestimento, é tímpano. Da tilha para o convés este tímpano, aos lados do arco, desce em superfície côncava, na qual uns estreitos degraus dão acesso ao castelo.

Este tipo de proa manteve-se, na sua estrutura, ainda pelo século XVI fora; e mesmo depois de ter sido alterada a sua estrutura, ainda o seu aspecto se mantinha, teimosamente. Continua a ver-se no período manuelino e até, se os autores ingleses têm razão, em naus portuguesas do período joanino (2). Dá-se-lhe o nome de «proa de carraca».

O barco de vela redonda, assim chamada, apesar da sua forma rectangular, porque a sua verga horizontal gira em redondo, em volta do mastro, só navegava bem com o vento de popa; mas, embora com o embolsamento da vela deslocando para vante o centro vélico, a marcha se tornasse mais regular, com ventos soprando fora do eixo do navio, este tinha tendência a rodar sobre si e a negar-se a seguir uma rota escolhida. Assim seriam ainda os navios fretados por D. João I para a expedição a Ceuta em 1415 que não conseguiram parar ou sair da corrente em frente da cidade, e apesar de todos os esforços, foram obrigados a seguir pelo Mediterrâneo adentro...

É um dos mistérios da história do navio europeu, o facto de ter sido esquecida a vela de compensação já usada pelos romanos imperiais. É ainda nos começos do século XV que ela reaparece num tímido «traquete» implantado muito a vante, quase sobre a roda de proa. Com esta vela, que actua, quando necessário, como o leme dum cata-vento – o navio torna-se razoavelmente maneável; e muito melhor, quando, à ré, se instala a outra vela de compensação: a «mezena», raramente não triangular. Há quem diga que antes do traquete apareceu – ou reapareceu – a mezena e aquele veio depois. A função do traquete era, evidentemente, a de puxar o navio para a correnteza do vento quando este soprava de popa, para desviar dessa linha quando o vento era ponteiro, isto é, para o fazer «arribar». A acção da mezena era a de manter o navio contra o vento, de forma a permitir-lhe que avançasse bolinando – ou seja, para o fazer «orçar». Com estas velas, usadas convenientemente, o navio mais facilmente arriba ou orça, e pode evoluir em todas as circunstâncias, sobre o mar. Assim se encontra o velame da nau em meados do século XV: com um «mastro grande» enorme, arvorando uma «vela grande» enorme, propulsora, o papafigo; e duas velas pequenas de compensação ou orientação. Surge a seguir a cevadeira, vela armada numa lança, o gurupés, que avança da proa sobre as águas. Esta vela substitui, vantajosamente, como compensação, por maior efeito de alavanca, a vela do traquete, a qual, assim, pode aumentar um pouco a sua área, pode chegar-se mais à ré, consolidar a fixação do mastro, e tornar-se elemento propulsor. A força da vela grande, é logo, também, acrescida com a duma pequena vela de gávea.

E aqui temos, finalmente, no último quartel do século XV uma armação tão inteligente e funcional que se manteve (na sua concepção, claro) até ao fim da era da navegação à vela – até aos nossos dias. Nesses tempos, nos dias de D. João II, o velame duma nau ainda tinha a dominá-lo o tréu ou a vela grande, enorme, «junto da qual as outras quatro velas são lenços de assoar». Mas é esta armação in herbis que vem permitir a manobra no oceano; sem ela não seriam possíveis os feitos de Colombo, de Gama ou de Cabral. Não nos esqueçamos todavia de que numa barca só com uma vela redonda já fôra Gonçalo Velho à descoberta dos Açores, o que não é fazer navegação costeira...

Os contactos, já estreitos no século XII, entre o Norte e o Sul da Europa marítima, foram-se estreitando cada vez mais e foram evidenciando, aos desconfiados construtores, as vantagens que, em certos particulares, os barcos alheios tinham sobre os seus próprios barcos. Esse intercâmbio foi tão profundo que um grande especialista pode afirmar que «no último quartel do século XV todo o mundo (europeu, claro) usava naus semelhantes, e que as pequenas diferenças que havia entre elas se deviam a condições locais da costa e dos portos».

Como poderia ser essa «nau universal», do fim do século XV, podemos nós entrevê-lo pela análise de algumas dezenas de documentos plásticos da 2ª metade e em particular do final do século.

Numa síntese podemos dizer: do Norte aproveitara o sistema vélico (sem raízes): cevadeira, traquete, grande, gávea e mezena, só esta triangular (3) ; o massame (em particular a enxárcia) e o leme central ou axial. Do Sul, a construção do casco liso e a sua forma mediterrânea, o formato das velas e o uso de monetas.

Temos de reconhecer, no fim de contas, nas origens deste simbiose, alguma lógica. Juntou-se à velha e solidíssima construção mediterrânea (mas de navegantes em mar interior), a prática dos marinheiros setentrionais mais afeitos aos bravos mares oceânicos e à irregularidade dos seus climas.

Em navios assim, portanto, teriam ido às suas empresas Colombo em 1492, o Gama em 1487 e Cabral em 1500.

II - AS NAUS DA ÉPOCA MANUELINA (1510-1530)

A noticia da volta de Vasco da Gama, em 1499, correu a Europa como um rastilho de fogo. Abriam-se perspectivas comerciais deslumbrantes. Os mercadores afluíram e a finança internacional com eles (4).

Os navios começaram a ser desejados maiores, para maiores cargas e, consequentemente, maior defesa contra os corsários. Esse desejo era auxiliado pelo desenvolvimento da artilharia e pela invenção de Descharges e Brest, que em 1501 se lembrou de abrir portas de bateria no costado dos navios, permitindo assim a instalação de mais peças, agora nas cobertas inferiores, somando-se às do convés e dos castelos, e aumentando decisivamente, o poder militar do navio (5).

Vamos entrar num dos períodos de maior gosto pelo gigantismo naval, mais em luta de prestigio do que em luta económica ou militar. Vão aparecendo mais ou menos em todo o lado, vários monstros flutuantes, alguns de tal modo que não podiam navegar, como o celebrado «Le Grand François» cujo mastro grande tinha 2,5 metros de diâmetro. O navio grande pode ser feito com a forma, as regras e as cardinais das medidas dum navio pequeno, desde que se aumente o seu módulo. Mas isto tem um limite; e não é o navio maior sempre mais poderoso ou mais marinheiro que o navio menor, como tragicamente o experimentou a Invencível Armada em 1588 (6).

A evolução da artilharia pode ter sido uma determinante ou uma consequência do aumento do tamanho do navio. Mas foi certamente uma das determinantes da mudança da sua forma.

Está geralmente aceite que a pólvora foi uma invenção dos chineses, que não a teriam empregado, aliás, senão com fins pacíficos.

Na Europa ela aparece-nos usada em bocas de fogo desde o século XIV. Do que nos dizem os especialistas na matéria, que escolhemos dos países que mais contribuíram para o desenvolvimento da nova arma cremos poder concluir terem sido os árabes de Mohamed V em 1331, no ataque a Alicante, quem revelou a artilharia de fogo à Europa. Artilharia embarcada já havia, provadamente, em Espanha em 1359, em França em 1356, na Inglaterra em 1338, em Veneza antes de 1390, em Florença ainda antes, e em Portugal, segundo Quirino da Fonseca, cerca de 1416.

As peças seriam tubos de ferro forjado ou grosseiramente fundido e de carregar pela boca. A sua velocidade de tiro, segundo lemos algures, atingiu, cremos que num combate naval junto a Barcelona, «três disparos num dia. ..».

Aparecem depois as peças ou bombardas «de câmara» que tiveram longa vida, sendo usadas durante o século XV e quase todo o século XVI (7).

Tinham estas peças tipos, tamanhos e nomes variadíssimos, umas vezes semelhantes, outras não, entre as dos vários países; nomes mitológicos, zoológicos, celestes, etc. sem que compreendamos a sua razão – como falcões, berços, camelos, serpes, serpentinas, cães, basiliscos, pedreiros, esperas (ou esferas), sacres, esmeris, columbrinas, ortigas, etc., além de espingardas, escopetas e arcabuzes, tudo «artilharia».

Nesta confusão de nomes, quase inextricável, talvez possamos, pela leitura dos especialistas e das nossas crónicas, tirar umas pequenas ideias e conclusões, em especial no que se refere a «espingardas», «falcões» e «berços», que é, de momento, o que mais interessa (8).

No começo do século XVI já havia, na artilharia embarcada, peças cujo peso andava pelos 1.000 quilos e mais. O «quartao» com que, cercando Benasterim, os portugueses fizeram afastar das barreiras os contrários, e nós agora pensamos ser o «curtall» inglês, do mesmo tempo e também de tido curvo, talvez pesasse, como este, 1.500 quilos.

O comprimento das bombardas, que atingiu alguns metros, principalmente o seu crescente peso, e o seu crescente número em cada navio levaram a maior alargamento do casco, cuja secção, da forma de U vai passando à forma de lira, em toda a parte da Europa, não interessando desfiar aqui pormenores locais. Em rigor devemos dizer que a forma do casco se estreitou para cima em vez de dizer que se alargou para baixo, pois que a relação do comprimento para a boca máxima continuava a ser a mesma que era, de 3:1.

Foi o navio todo que aumentou de tamanho.

As naus «grossas» cedo começaram no período manuelino, e de ai em diante sempre cada vez mais, a tomar capacidades maiores, para satisfazer a avidez de especiarias, apesar (ou talvez por isso) do valor destas ir baixando; e também para melhor se defenderem dos corsários, os quais, com força e frescura, atacavam e muitas vezes apresavam as nossas alquebradas e abarrotadas naus, de regresso da Índia; e comodamente o faziam, esperando-as em águas europeias.

Com o aumento da tonelagem, os castelos foram também crescendo em número de pavimentos, tornando-se finalmente solidários com o casco, na sua estrutura interior. Cresceu mais o castelo de popa que o de proa, pois este, com o uso de artilharia, perdera o seu velho prestígio de castelo medieval, passando os seus pavimentos a ser paralelos aos do convés. No período joanino acentua-se a construção do castelo de proa com os pavimentos rectos a vante deixando livre o béque; com isso se consegue instalar mais artilharia de proa, «de perseguição». A proa acarracada desapareceu no período joanino.

A popa foi deixando, mas muito lentamente e nunca de todo, como se disse já, a sua forma «alla bastarda», e tomando a forma de painel a que aludimos; trazida pelos portugueses, dos orientais, de aqui se espalharia para outras terras o seu uso (9).

O velame destas naus era, como se disse, de concepção semelhante à da «armação definitiva» do fim do século XV. Mas apresenta já mais uma vela no mastro do traquete, «o traquete de gávea do traquete» ou seja uma vela de gávea sobre a vela do traquete; é a vela a que depois se chamou «velacho».

O mastro que a sustenta, e que adquiriu uma gávea, toma-se quase tamanho como o mastro grande, o qual para ter mais espaço para as suas velas, se deslocou um tanto para ré. Cada um destes mastros já é composto, do mastro real, até à gávea – e do mastaréu, sobre esta; pois uma só árvore não chegava para a enorme guinda atingida.

Na época manuelina ainda as velas de gávea são muito pequenas em relação aos papafigos. Foram crescendo durante todo o período joanino e no século XVII são até mais altas do que estes.

Feito este longo exórdio, talvez fastidioso, mas indispensável, entremos na essência do problema que nos prende: o S. Gabriel; e a definição, à face dos documentos conhecidos, do que poderia ser um navio do seu tipo.

Vejamos como este problema tem sido encarado entre nós, quais as soluções que para ele tem sido propostas e a solução que nós propomos.

III - DISCUSSÃO DO «S. GABRIEL». AS IDEIAS CONSAGRADAS

Todas as reconstituições sérias que conhecemos da nau S. Gabriel se fundamentam (ou dizem fundamentar-se. ..) quase que exclusivamente, nalguns dos documentos seguintes:

Documentos plásticos:

1 - Estampa (xilogravura) da «Estoria do Imperador Vespasiano», impressa em Lisboa em 1496.

2 - Iluminura do Arquivo Municipal de Lisboa (1502).

3 - Portulanos e cartas marítimas portuguesas (de 1510 em diante).

4 - Quadros do Convento da Madre de Deus, em Lisboa (1520 a 1530).

5 - Códices Bretiandos - Academia das Ciências de Lisboa (3ª década do século XVI).

6 - Iluminura de Simão Benino - Museu Britânico (cerca de 1515).

7 - Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques, por Duarte Galvão - Museu de Cascais (cerca de 1520).

8 - Carracas Portuguesas - Museu de Greenwich, Londres (entre 1520 e 1535).

9 - Roteiros de D. João de Castro (1538 a 1541).

10 - Livro da Fábrica das Naus - por Fernando de Oliveira (depois de 1550).

11 - Lápida da Bica do Desterro (2ª metade do século XVI).

12 - Livro das Armadas (depois de 1550).

13 - Livro de Lizuarte de Abreu (depois de 1558).

14 - Livro das Fortalezas de D. Manuel (depois de 1510).

15 - Livro das Traças de Carpintaria (1616) por Manuel Fernandes.

16 - Algumas gravuras do século XVI avançado e do século XVII, representando naus e galeões.

Documentos literários :

17 - Crónica de D. João II, de Garcia de Resende.

18 - Esmeraldo de Situ Orbis, de Duarte Pacheco (1505).

19 - Roteiro da 1ª viagem de Vasco da Gama, de Álvaro Velho (cerca de 1510).

20 - Lendas da Índia, de Gaspar Correia, 1561.

21 - História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda 1551.

22 - Décadas, de João de Barros, 1552 a 1563.

23 - Décadas, de Diogo do Couto, 1592-1616.

24 - Lusíadas, de Camões, 1545-1570.

25 - Arte da Guerra no Mar, de Fernando de Oliveira, 1555, e mais alguns entre eles os atrás citados também como documentos gráficos com os nº 10 e 15.

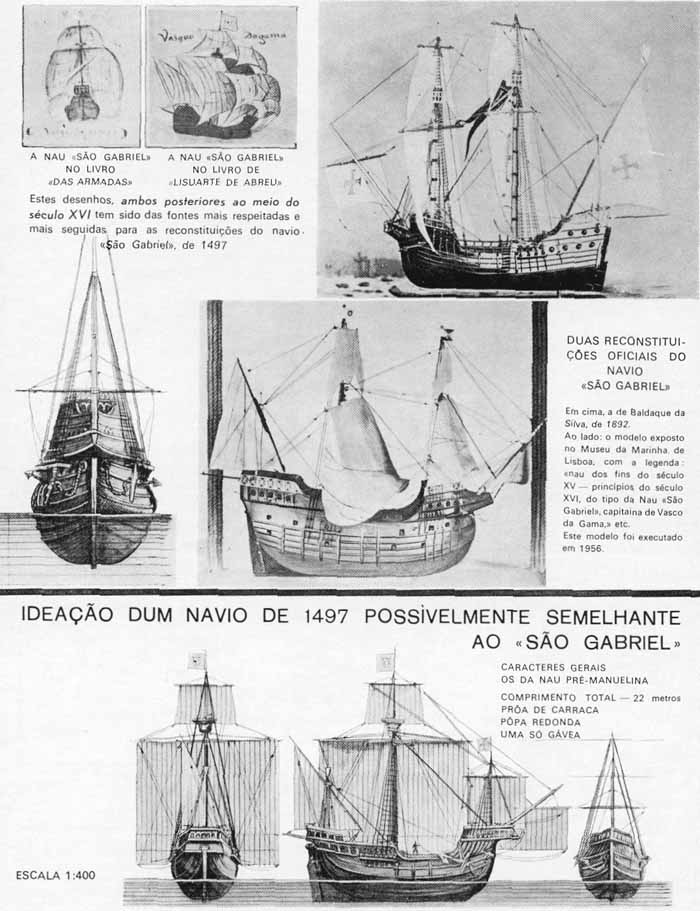

Foi em 1892, há pois 76 anos, que a propósito das Comemorações Colombianas apareceu a primeira contribuição de alto valor para o estudo dos navios portugueses dos séculos XV e XVI pelo Capitão-tenente Henrique Lopes de Mendonça. Não há estudioso destes assuntos que não enalteça a obra e a memória deste Escritor, Dramaturgo, Poeta, Historiador e Marinheiro; e achamos nós que ela não está: suficientemente enaltecida. Todos ficamos a dever muito ao Mestre, que viu poucos documentos (agora pouco mais há, aliás, em Portugal) mas deles tirou conclusões que ainda mantêm, praticamente, toda a sua validade. Sereno, com a humildade do verdadeiro Sábio, e a sensibilidade do Poeta e do Patriota, apaixonada mas clarividente, não foi igualado nestas qualidades por nenhum dos seus esforçados continuadores. Nem sempre o que ele disse foi seguido pelos melhores Artistas, mesmo com a sua assistência, nem pelos seus camaradas dedicados ao mesmo estudo.

O Tenente Brás de Oliveira, mais tarde Contra-almirante, publicou em 1887 um caloroso estudo sobre a «Marinha Portuguesa», onde se sente o ardor duma juventude que não prejudica, todavia, a desejada objectividade sobre o tema escolhido. Algumas afirmações suas, em todo o caso, precisariam de melhor justificação. Em 1892 publica o mesmo oficial um estudo sobre «os navios de Vasco da Gama»; dois anos passados, profere uma conferência com o titulo «os navios das descobertas» e em 1898 publica «navios portugueses do tempo dos descobrimentos e conquistas». Todas estas obras foram acompanhadas de desenhos, os quais, como os textos, vibrantes de patriotismo, quando friamente analisados, agora, não nos parecem à altura da sua primeira obra. Os seus barcos, desenhados com interesse ilustrativo, não nos parece terem o valor didáctico que se propõem ter. Estudou e publicou em 1892 os planos dum modelo da nau «S. Gabriel», que têm sido apresentados como o melhor exemplo a seguir.

Ainda em 1892 o Capitão-tenente Baldaque da Silva publicou a sua «Noticia sobre a nau S. Gabriel» e o modelo correspondente que construiu e apresentou e também foi muito apreciado então, como o é ainda hoje. Quanto a nós, é a menos feliz das contribuições desse final do século passado para o estudo do navio de Vasco da Gama. As fontes em que o seu autor diz basear-se não nos parecem as mais indicadas; e, assim mesmo, não vemos que nelas se baseie realmente.

Seguindo directamente os caminhos abertos por Lopes de Mendonça, veio o Comandante Quirino da Fonseca, Amigo inesquecível, ocupar-se, mais historicamente do que arqueologicamente, dos navios dos Descobrimentos e da Conquista. Neste escritor temos que admirar o amor, diremos a paixão, que tomou por sua Dama: a «Caravela Portuguesa». Só poderemos ter pena de que a sua extraordinária capacidade de trabalho e de investigação histórica não tivesse a acompanhá-la, à mesma altura, um equilibrado sentido plástico, que o pusesse ao abrigo de atribuições e reconstituições um tanto duvidosas. Os pequenos modelos cuja feitura dirigiu para a Exposição do Mundo Português, e alguém, com responsabilidades culturais, considerou «belíssimos», eram absolutamente indignos do nome respeitado de Quirino da Fonseca. Talvez a origem dos modelos não fosse só dele e as suas ideias não tenham sido bem compreendidas. Só falamos dos resultados. Vimos esse modelos e temos fotografias deles, mas não temos os planos.

Ser-nos-ia muito agradável podermos dizer que o nosso Museu de Marinha de Lisboa apresenta algum bom modelo de barcos do Descobrimento e da Conquista, como tanto seria para desejar. Mas não podemos nem devemos mentir. Na verdade os polidos modelos expostos, sem gritantes erros reconhecíveis por observadores pouco exigentes, têm muitos erros, embora menos sonoros, e deslizes pouco aceitáveis.

Além da escala dos modelos ser mesquinha para a representação, no Museu Nacional, dos instrumentos da nossa epopeia marítima e ultramarina, vários são os elementos que, em qualquer deles, se mostram em proporções contraditórias e incongruentes e com formas muito discutíveis senão impossíveis.

Falamos nestes modelos por serem oficiais e, principalmente, por eles se abonarem com os nomes ilustres de Gago Coutinho e Quirino da Fonseca. Permitimo-nos duvidar da legitimidade desta abonação. Algumas indicações terão estes sábios dado, ou terão sido fragmentariamente extraídas de obras suas. Mas julgamos impossível que eles quisessem subscrever os modelos expostos, tal como estão.

É verdade que o vulgar visitante-turista passa, gosta e sorri, e há quem se contente com isso. Mas nós não esquecemos outros sorrisos, os de ironia, que vimos na boca de estrangeiros conhecedores quando do Colóquio da História do Barco. Pode não parecer, mas são estes os que contam, como propaganda.

Deixemos o modelo do «S. Gabriel» da Exposição de 1940 e o do Museu de Marinha, de que não temos planos; e voltemo-nos de novo para os de 1892, de Brás de Oliveira e de Baldaque da Silva, que estão na origem daqueles e ainda virgens dos efeitos nos mesmos introduzidos, sem grande nexo, por divagantes modelistas.

E aproveitemo-nos duma facilidade que nos é oferecida.

O eminente Comandante Fontoura da Costa, que não se revelou particularmente interessado pelos estudos de arqueologia naval, nas suas eruditas notas sobre o Roteiro de Álvaro Velho, apenas refere, sobre os navios de 1497, os três autores de que falámos: Lopes de Mendonça, Brás de Oliveira e Baldaque da Silva, os quais considera exímios historiadores. Estes autores chegaram a conclusões que o sábio Ravenstein analisou, e das quais cita algumas. São estas as que o Comandante Fontoura segue de perto segundo as suas próprias palavras.

Feita assim, e aceite por duas pessoas cultas e insuspeitas a síntese das opiniões dos estudiosos mais autorizados e mais seguidos, para não os alargarmos ainda mais, também nos vamos cingir a essa síntese, que nos parece perfeita; procurando mostrar as razões que nos levam a discordar das opiniões nela expressas e dos modelos que nelas se fundam. Esperamos que nos seja revelada qualquer palavra em que se possa ver alguma intenção menosprezadora, que, como não poderia existir, não existe.

Eis o resumo das bases de onde partiram (com diferenças para nós aqui não essenciais), para os seus modelos, Brás de Oliveira e Baldaque da Silva e o que lhes acrescenta Fontoura da Costa.

Vamos apresentá-las separada e ordenadamente, comentando as pari-passu.

1. - Sobre a tonelagem dos navios de Vasco da Gama, refer apenas, de autores portugueses, a opinião de Duarte Pacheco, no Esmeraldo, que nos diz terem «os quatro navios pequenos sido feitos em Lisboa e não exceder o maior deles 100 tonéis» ; e cita também a informação do mercador florentino Girolamo Sernigi, testemunha da chegada dos navios, em 1499, a qua1 se refere à precedente. O italiano diz-nos que os «Santos», Gabriel e Rafael seriam de 90 tonéis cada um, o «Bérrio», de 50 e o navio dos mantimentos de 11. Na citação referida não figura a opinião de Castanheda que atribui 120 toneladas ao navio S. Gabriel, 100 ao navio S. Rafael e 50 a uma carave a «comprada a um piloto chamado Bírrio ou Bérrio, do qual tomou o nome» e 200 tonéis a uma nau comprada a Aires Correia. Também não cita João de Barros que dá para a tonelagem dos três navios de 100 a 120 tonéis a cada um, sem destrinça entre eles.

Não podemos saber quem estaria mais perto da verdade, mas os testemunhos visuais só podiam ser de Duarte Pacheco ou de Sernigi e que sejam preferidas as suas avaliações, as quais são as mais baixas.

Em todo o caso os modelos de Brás de Oliveira e de Baldaque não as seguem: partem do valor de 120 tonéis, aquele que é dado de Barros para o maior dos três navios e é expressamente atribuído por Castanheda ao «S. Gabriel». Não consideram as avaliações menores, que são, como vimos, as dos possíveis testemunhos visuais.

Temos de notar que na sua apresentação da frota de 1497, este autor diz-nos serem os barcos «dois navios», uma «caravela» e uma «nau»; Gaspar Correia define «três navios pequenos», sem aludir ainda ao barco de Nicolau Coelho; Duarte Pacheco fala em «quatro navios pequenos». João de Barros fala-nos também em «três navios» e uma «nau», a dos mantimentos; D. Manuel na carta aos Reis de Castela diz que mandou quatro «navios» a descobrir pelo Oceano; Sernigi chama-lhes «navios» e «barineis» e ao de Nicolau Coelho «naveta», ou então, a todos os quatro «navios», etc..

Na época de oiro o nome comum voltou a ser o de naus, como era anteriormente; naus pequenas ou navetas, e naus grossas. Quando se falava em «navio», segundo a intuição de Lopes de Mendonça à qual nada nos parece opôr-se, compreender-se-ia «nau pequena» ou «caravela armada em redondo», e depois, também «caravela redonda», o que não é o mesmo. Em qualquer caso os navios ou naus pequenas de 1497 eram na verdade pequenos, e é isto o que importa frisar; e tanto o merece que bem acentuado o foi por todos os cronistas.

Nenhuma certeza temos sobre o número de tonéis de S. Gabriel, mas a nossa ignorância não fica por aí; e estende-se ao valor real do tonel ou da tonelada desse tempo, logo ao valor da sua conversão em medida actual. Há quem julgue o tonel equivalente a 1,2 toneladas, há quem o julgue equivalente a duas toneladas de hoje.

Seja como for, parece que o porte da S. Gabriel não excederia o de 200 toneladas actuais, provavelmente bastante menos do que isso. Quando nos lembramos que podemos ver agora no Tejo fragatas de carga com 300 toneladas faremos uma ideia da pequenez do maior dos navios da frota de 1497.

2. - Continuemos com Fontoura e por ele com Brás de Oliveira e Baldaque. Dizem-nos:

«Os navios eram alterosos, de forma irregular, muito amassamento nos flancos; popa de painel e pequenos beques. Ao longo do casco alguns verdugos salientes em forma graciosa... A vante um castelo e a ré diversos pavimentos que elevavam o castelo de popa a grande altura acima da flutuação. Os castelos eram, assim, formidáveis e próprios para a guerra: terminavam eles por chapiteus havendo de um e outro lado mareagens e xaretas para a manobra».

Julgamos ver neste grandiloquência o gosto romântico da época, exaltado, e, a olhos de hoje, um pouco operático. Pois como poderemos conciliar estas grandezas com o casco duma fragata média do rio? E como podemos ver castelos alterosos, com chapitéus a grande altura e próprios para a guerra em barcos «toscos» como os considera Lopes de Mendonça, «pequenos», logo sem nada de formidável, como o atestam Duarte Pacheco e outros, e que iam só em missão política e económica, como sugere Álvaro Velho, seu tripulante, dizendo apenas que iam «a descobrir em pacifica missão, portanto? Bastaria considerar, aliás, o regimento que D. Manuel entregou a Vasco da Gama, e João de Barros tão classicamente nos transmitiu, para se ver, de forma bem clara e bem expressa, como a expedição ia «a descobrir», com fito de paz e de amizade, isto é, apenas para convencer os reis orientais a um bom entendimento comercial.

Continuemos a citação.

3. - «Eram três os mastros: o grande, situado um pouco a ré de meio navio; o do traquete, a vante, atravessando o chapitéu e o castelo de proa; e o de mezena, atravessando o chapitéu da popa. E uma lança à proa, correspondendo ao futuro gurupés. O mastro grande e o traquete tinham duas vergas cada um: a grande, a do traquete, da gávea no mastro grande; a do traquete e a do traquete da gávea, no mastro do traquete. O mastro da mezena tinha uma só verga, a da mezena; e a lança também uma só a da cevadeira.

Quanto ao velame, era redondo e latino. O redondo envergava nas respectivas vergas e denominava-se: vela grande e traquete de gávea (grande) ; traquete e traquete de gávea (do traquete) ; e da cevadeira, na lança. O latino era somente a mezena, que envergava na verga da mezena».

Mas esta é a mastreação, este é o velame característico das naus no decorrer do século XVI, e não os das últimas do século XV. Tem a mais, em relação às do fim do século XV, o traquete de gávea (do traquete). Baldaque da Silva apoia-se, para a admissão desta vela, no plano que estabeleceu para o S. Gabriel, nos versos dos Lusíadas (C. VI-70).

Eis o mestre, que olhando os ares anda

....

os traquetes das gáveas tomar manda.

Mas Camões não tem preocupações de fidelidade arqueológica e quando fala de naus, descreve as que tem diante dos olhos, aquelas em que navegava, e não nas de sessenta anos antes. Isso mesmo acontece com o autor do Livro das Armadas, cuja intenção foi a de fazer, passado o meio do século XVI, o elenco das armadas que até então tinham à Índia, e para isso apenas lhe interessa o seu número, a sua ordem, e o número das naus e de caravelas de cada armada. A forma dos barcos pouco lhe importa, pois vemos que apresenta com os mesmos feitios, caracteres e posições, os navios de 1497 a 1556, sem lhes notar as mudanças, algumas enormes e decisivas, que eles sofreram no decurso de quase seis décadas. Com o que se conhece do Livro de Lizuarte de Abreu acontece exactamente o mesmo.

Não há nenhum, mas absolutamente nenhum documento coevo, nacional ou estrangeiro, de nosso conhecimento e que em dezenas de obras e há muitos anos nos esforçamos por estudar, que nos justifique o uso no século XV(e até 1509, julgamos) da vela de gávea no traquete dum navio ou nau pequena como era o S. Gabriel. Lopes de Mendonça também era de opinião de que essa vela não se usaria em navios pequenos, por desnecessária; e de que os navios de Vasco da Gama não a teriam (10).

Continuemos a transcrição.

4. - Parece que as velas tinham, pintadas a seu meio, «Cruzes de Cristo». Nada o prova; e o Regimento de D. Manuel que atrás aludimos bem sugere o contrário, como desenvolvidamente o demonstrou Vieira Guimarães na sua obra «A Cruz da Ordem de Cristo nos navios dos descobrimentos portugueses». O uso de emblema ou insígnias nas velas dos navios era uma prática de guerra; serviam ali, como as bandeiras dos chefes nas batalhas, para os combatentes distinguirem os amigos dos inimigos. Não se justificava a Cruz de Cristo no S. Gabriel, tão inocente e pacifico ele se queria apresentar.

Mas Cabral certamente que levava aquela Cruz nas velas da sua frota. Ia pela paz – mas já apercebido para a guerra. Diz-nos Damião de Goes : «Estas naus (as de Cabral) mandou El-Rei aparelhar de todalas coisas necessárias a feitos de guerra, porque já sabia que haviam de ter disso necessidade pelos negócios que aconteceram a Vasco da Gama» etc.. Isto embora ainda se leia no Regimento dado a Cabral por El-Rei «um dos pontos mais substanciais era que trabalhasse muito pela amizade del Rei de Calicut...».

Sigamos com o traslado.

5 - «Supõe-se que o artelhamento não ia além de 20 peças por navio. As mais pequenas – bombardas – também serviam para ser usadas nos bateis».

Baldaque, ao lado de tantas descriminações cujo fundamento omite, também descrimina estas 20 bocas de fogo, que distribui por três baterias, de cada lado, em dois pavimentos.

Nós não temos forma de saber quantas peças levaria a S. Gabriel. Sabemos apenas que só levava «espingardas e berços» no dizer categórico de Barros que não é contrariado nessa opinião por nenhum cronista. A palavra bombarda é muito sonora e lembra grande poder, mas aplica-se também, como vimos, a «berço», que é delas a mais pequena. A palavra espingarda também define o falcão, que é um pouco maior. Da pequenez destas peças sabemos por Castanheda (V-Ixviii) que um falcão podia ser levado às costas dum homem; e que um camelo peça bem mais forte do que o berço, podia ser levado «quase nos braços» por três homens (III-xxvii). E continuadamente lemos, nas crónicas, que se armavam bateis com os falcões e os berços das naus, o que mostra não serem artilharia poderosa (11).

6. - No massame não fala o resumo transcrito. Do que conhecemos dos modelos, nada de chocante nos pareceu ver quanto a esta matéria, embora nos pareça que na realidade o massame seria mais. simples, todo, mas apenas o indispensável, além da simplificação que adviria da exclusão da vela de gávea do traquete. Notaremos, como de maior importância, que o modelo de Brás de Oliveira apresenta enxárcia fixa para o mastro de mezena, o que, como atrás dissemos, não parece justificar-se em armação latina bastarda. Baldaque da Silva põe-lhe como julgamos acertado, aparelhos volantes. Muitos desenhos e gravuras quinhentistas dão razão ao primeiro; mas muito mais, e claramente melhores, dão razão ao segundo, como, aliás, todos os que conhecemos anteriores a 1500 (12).

Continuemos com a citação, sintetizando-a um pouco.

7. - «A bandeira nacional ia içada no mastro grande. Qual seria essa bandeira de D. Manuel? Não é tarefa fácil determiná-la hoje, visto que havia duas, pelo menos, como se vê:

II - No regimento da Câmara de Lisboa (1502): cinco besantes brancos em fundo quadrado azul.

II - Na carta Cantino (1502): cinco besantes pretos em fundo quadrado azul, orlado de vermelho».

Aqui julgamos tratar-se de um equivoco. As duas bandeiras ou são ou podem ser a mesma (13).

Mas quere-nos parecer que a primeira bandeira (e possivelmente a segunda) não era a bandeira nacional. A bandeira nacional era a bandeira real, com as armas reais completas, como as fixara D. João II, e não só as quinas, que são uma das suas partes, embora a mais nobre; teria o escudo real em campo branco ou tomaria as armas todo o quadrado da bandeira, como se vê nas naus manuelinas de Gregório Lopes ou nas do Museu de Greenwich e em muitos outros documentos.

IV - DISCUSSÃO DO «SÃO GABRIEL». AS IDEIAS QUE SEGUIMOS

Como se sabe, nos tempos da navegação à vela, e mais ainda nos mais remotos, só do mesmo construtor podiam sair dois navios iguais. Cada qual tinha os seus processos empíricos, e seria ilusório acreditar que alguma regra que viesse agora a conhecer-se, dum mestre carpinteiro do século XV, fosse universal e exactamente seguida por outro.

Deste modo, mais uma vez o dizemos, só podemos ter uma ideia de tipo de navio, impersonificado, não o retrato de um certo navio de que apenas conhecemos o histórico nome, sem sabermos quem o fez e que regras se seguiram para o fazer .

Podemos ter ideias gerais assentes sobre a sua forma e de grande parte dos seus caracteres, mas isso não chega para se definir «com certeza» quantos ovens tinha a enxárcia grande, quantas ancoretas levava, quais as bitolas do seu massame, etc., como tem sido feito com desenvoltura (14).

Deste modo nós, para imaginarmos como poderia ser o S. Gabriel, temos de nos cingir a tomar, como guias menos inseguros, os desenhos da época, e extrair deles aquilo que neles nos pareça mais comum. E, com o convívio de construtores actuais de navios de madeira (só lhes aceitando o que pudermos saber como possível naquela época, e é muito), estabelecer um tosco modelo conscientemente e conscienciosamente «tosco», para que nos pareça real e verosímil. Tudo o mais, para este caso, sob a máscara de cientismo e rigorismo, mesmo documentado nos livros citados, mas de épocas muito posteriores, seria coisa mais fácil; mas, a nosso ver, contra-indicada e pretensiosa, para navios dos tempos do S. Gabriel.

Em nada nos repugna, antes nos parece bem de aceitar-se para S. Gabriel a ideia de que o convés e a coberta inferior não eram «corridos», isto é, sem degraus. Para a existência destes há boas razões, que arqueólogos como La Varende, La Roerie e Laird Clowes nos dão; é ainda deste último que extraímos em resumo o seguinte, referido a navios dos séculos XV e XVI, expressamente:

«Não há razão para se supor que a ideia de coberta corrida de vante à ré, e que aparece nos meados do século XIX [pensamos que deve haver 'gralha' na data, que seria XVIII], alguma vez entrasse na cabeça dum construtor naval do século XV, pois todas as indicações nos mostram serem os navios deste período divididos longitudinalmente em três secções: a da proa, a da meia nau e a de popa, e que as cobertas, em cada secção, tinham a altura mais conveniente ao seu uso, sem referências aos níveis das outras. O nível da coberta a meio navio era determinado pelas conveniências da estiva ou do assentamento dos canhões sobre a borda, enquanto que na ré a altura era a conveniente para caber, na câmara, um homem de pé, sem tocar com a cabeça nos vaus da tolda. Como resultado, era vulgar ser o convés mais baixo sob a ré como ainda se vê em 'dhows' árabes, e ser mais alto ou mais baixo na proa, segundo ali conviesse. O autor insiste em achar muito curioso que tenha bastado pouco mais dum século para se fixar tão firmemente nas pessoas a ideia de que uma coberta contínua é coisa essencial do navio» (15).

A pequena altura da tolda sobre o convés, que vemos em vários documentos de navios do tempo do São Gabriel, e que esta informação tão claramente justifica, leva-nos a admitir, neste barco, também um abaixamento, a ré, do pavimento do convés, na área correspondente à tolda.

CARACTERES GERAIS DE UMA NAU PEQUENA DE 1497

Casco – com cerca de 20 metros de comprimento total, da roda de proa ao gio; boca com 7 metros, aproximadamente; pontal de uns 4 metros, da quilha ao convés.

Popa redonda e proa acarracada, com tilha; arco de proa sem catena sobre o convés. Verdugos ao longo do casco e algumas aposturas nos flancos acima de água, cerca da casa mestra, para reforço e para facilitar o embarque do batel. A secção da casa mestra é, nos flancos, ligeiramente convexa, mas sem qualquer amassamento.

O casco é todo breado, conhecendo-se a separação das tábuas e a pregadura. As amuradas são pintadas interiormente de vermelho de terra.

Uma coberta e convés; este, sob a tolda, tem um nível inferior ao do restante; à proa, avançando sobre a água, um castelo pontiagudo, dentro da forma de carraca; à ré uma tolda e, sobre ela, com reduzido pé direito, uma alcáçova, cujo nível não excede o do castelo de proa..

Mastreação – lança de proa com arrufamento de cerca de 40º, cruzando, sob a tilha, o mastro do traquete. A lança tem um verga – a da cevadeira.

Mastro do traquete, inteiriço, pequeno, muito chegado a vante, emergindo da tilha e emechando na coberta. – Cruza-o a verga do traquete.

Mastro grande, inteiriço, emechado na quilha, a cerca do meio desta; tem uma gávea e nele cruzam a verga grande e a verga de gávea.

Mastro de mezena, pequeno, emerge da alcáçova e tem uma verga inclinada – a da mezena.

Massame, fixo: estais dos mastros, enxárcia magra no mastro do traquete, com pequena mesa ao nível da tilha, enxárcia grande no mastro grande e enxárcia de gávea; aparelhos volantes simples no mastro de mezena.

De laborar: os cabos indispensáveis à manobra, na sua expressão mais simples: adriças, ostagas, troças, amantes, braços, bolinas, escotas, amuras, brióis, sergideiras, aústes, etc..

Cabrestante horizontal sob o arco da proa. Mesas de papoilas por ante a vante dos mastros do traquete e grande, cunhos, malaguetas, etc..

Velame – redondo: vela da cevadeira, vela do traquete, vela grande e traquete da gávea.

Latino – vela de mezena.

Nenhuma cruz de Cristo nas velas.

Artilharia – alguns falcões em forquetes, nas amuradas dos castelos, e alguns berços assestados no convés, sobre a borda.

O número será o que melhor parecer depois do modelo pronto, tão arbitrário como o era na verdade, sujeito ao critério do Condestabre.

Batel – cerca de 7 metros de comprimento e proa e popa com rodas similares.

A lancha, semelhante na forma, mas com uns 4 metros de comprimento. Como sempre nestes casos, o desenho supre a supera as palavras.

Toma-nos o receio de podermos ser julgado apenas maldizente e até, sabe-o Deus, anti-patriota, por nos atrevermos a bulir com ideias feitas e consideradas muito honrosas.

Na verdade os ouropeis com que se revestem habitualmente as coisas que serviram aos Gigantes da nossa História, equivalem-se a festejadas e repetidas afirmações, enaltecendo a precedência e proeminência portuguesa, em relação aos outros países, nos campos de construção naval e da artilharia, já no século XV, afirmações essas que correm mundo (só no nosso mundo caseiro) e cuja base claramente se vê ser falsa à menor análise que delas se procure fazer. E a falsidade não dignifica ninguém (16).

Nós pensamos que não se amesquinha, antes se exalta o valor dos grandes empreendimentos quando se mostra serem pobres os meios empregados. O feito de Gago Coutinho não se diminui, só cresce, quando se considera ter-se ele servido dum frágil avião. Pudesse ter ido num jacto veloz, com rádio, etc., e o seu cometimento seria menos notável. E a circunstância do pequeno Fairey ser estrangeiro em nada empana a glória do sábio navegador.

Mas não foram os portugueses grandes e hábeis construtores? Sem dúvida. Hábeis quando criaram a caravela latina, pois uma adaptação genial é uma criação. Grandes quando, pelos séculos XVI e metade do XVII fizeram monumentos, de grandes qualidades náuticas, de grandes tamanhos, de grande magnificência. Mas não foi com estas últimas que mais se ilustraram como navegadores.

Através da compreensão dum navio, como o S. Gabriel, pequeno e pobre, embora nauticamente certo e robusto, o que nós desejamos considerar é a maravilha da vida deste Povo, tão cheia de alturas deslumbrantes, alternando-se com fundas depressões. Como a desta nação não haverá vida mais parecida com o mar, seu companheiro.

Nação pequena, e de pouca gente, o que mais nela há que admirar nesta «nova Primavera» é não lhe terem então faltado, para cumprimento da sua missão, nem os grandes Capitães de energia não excedida, nem os grandes pilotos sabedores e firmes nem tripulantes nem soldados, mais do que valentes – temerários.

«A gente portuguesa naturalmente é sofredora e mui paciente em trabalhos», na bela expressão de Barros, que os nossos rapazes de hoje não desmentem.

Mas impulsiva, terrível, apegada à luta, quando excitada. Conta-nos Castanheda que antes do assalto a Mombaça o conselho que lhe davam para não o tentar era porque «seria duvidoso o seu resultado, e mais sendo os portugueses muito mal mandados no recolher. ..» (17).

Ainda conhecemos, e falámos bastante com marítimos algarvios (bons entre os melhores que jamais houve, segundo o Capitão Villiers que bem conhece homens de todos os oceanos), daqueles que iam nos seus caíques pescar pelas costas de África e voltavam, furando os mares, contra o nordeste soprando rijo. Não esqueceremos a comoção que sentimos, e ainda nos toma, ao ouvir da boca daquela gente tão simples, pequena, humilde, a descrição da manobra da vela, com dois homens abraçados ao grosso carro da verga de quase trinta metros, que tinham de cambar num repente, ao grito do mestre. Isto por vezes no negrume da noite, entre o espirrar das ondas que varriam a proa..

Foi-nos dado evocar naquelas serenas conversas com aqueles simples pescadores, legítimos herdeiros dos caravelistas das descobertas, o heroísmo, obstinado, sim, mas naturalíssimo, dos navegadores e dos soldados de quatrocentos e quinhentos. É em todos eles que pensamos ao escrever estas nossas divagações. A eles as dedicamos.

Além dos 25 elementos de informação já citados, outros influíram, mais ou menos directamente, no estudo da ideia que expomos, e para o qual uns elementos serviram de contraprova dos outros. Aqui referimos a maior parte dos que faltava referir.

26 - Marinha Portuguesa, João BRÁS DE OLIVEIRA, nº 149 da Biblioteca do Povo e das Escolas. Lisboa 1887.

27 - Estudos sobre Navios Portugueses nos séculos XV e XVI, H. LOPES DE MENDONÇA, Academia das Ciências. Lisboa 1892.

28 - Notícia sobre a Nau S. Gabriel, A. A. BALDAQUE DA SILVA, Academia das Ciências. Lisboa 1892.

29 - Os Navios de Vasco da Gama, João BRÁS DE OLIVEIRA, Centenário do descobrimento da América. 1892.

30 - Os navios da descoberta, João BRÁS DE OLIVEIRA, União Gráfica. Lisboa 1940.

31 - Memória acerca das Construções e Armamentos. Navais, José CANDIDO CORREA, Imprensa Nacional. Lisboa 1888.

32 - O Navio, Nº 100 da Biblioteca do Povo e das Escolas. Lisboa 1885.

33 - História Marítima, Nº 90 da Biblioteca do Povo e das Escolas. Lisboa 1884.

34 - Artilharia, João MARIA JALES, Nº 156 da Biblioteca do Povo e das Escolas. Lisboa 1888.

35 - Viagens e Descobrimentos Marítimos, VICENTE ALMEIDA D'EÇA, Nº 115 da Biblioteca do Povo e das Escolas. Lisboa 1885.

36 - Relazione, CHÁ MASSER, Academia das Ciências. Lisboa 1892.

37 - Carta de El-Rei de Portugal enviada ao Rei de Castela, PROSPERO PERAGALLO, Centenário do descobrimento da América, Academia das Ciências. Lisboa 1892

38 - Construções de Naus em Lisboa e Goa, SENA BARCELOS, Boletim da Sociedade de Geografia. 1899.

39 - Arquivo Histórico da Marinha, Vol. I, 1933-36.

40 - As pinturas das Armadas da Índia, FRAZÃO DE VASCONCELOS. 1941.

41 - Subsídios para a História da Carreira da Índia, FRAZÃO DE VASCONCELOS, O mundo do Livro, 1960.

42 - Traçado e Construção das Naus Portuguesas nos séculos XVI e XVII, EUGÉNIO ESTANISLAU DE BARROS, Imprensa da Armada. 1933.

43 - A Representação Artística das Armadas da Índia, QUIRINO DA FONSECA, Academia das Ciências. Lisboa 9133.

44 - História da Colonização Portuguesa no Brasil, Litografia Nacional. Porto 1921.

45 - História da Expansão Portuguesa no Mundo, Editorial Ática. Lisboa 1937.

46 - Os Portugueses no Mar, QUIRINO DA FONSECA. Lisboa 1926.

47 - Congresso do Mundo Português, Vols. IV e V. 1940.

48 - A Caravela Portuguesa – QUJRINO DA FONSECA, Imprensa da Universidade. Coimbra 1934.

49 - A Política de Sigilo nos Descobrimentos, JAIME CORTESÃO, Centenário da Morte do Infante D. Henrique. Lisboa 1960.

50 - História de Portugal, ANTÓNIO MATOSO, Livraria Sá da Costa. Lisboa 1936.

51 - História dos Descobrimentos, Professor DAMIÃO PERES.

52 - A Cruz da Ordem de Cristo nos Navios dos Descobrimentos Portugueses, VIEIRA GUIMARÃES. 1935.

53 - O Livro Primeiro da Arquitectura Naval de João Baptista Lavanha, J. Pimente1 Barata, Instituto Português de Arqueologia. 1965.

54 - Aparelho e Manobra de Navios, João BRÁS DE OLIVEIRA, Ferin. Lisboa 1903.

55 - Guia de Instrução Profissional do Marinheiro, VICTORINO GOMES DA COSTA,

Imprensa Nacional. 1897.

56 - A Terminologia Naval Portuguesa anterior a 1460, MARIA A. T. Pico, Sociedade da Língua Portuguesa. Lisboa.

57 - Dicionário da linguagem de Marinha antiga e actual, HUMBERTO LEITÃO e VICENTE LOPES, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos. Lisboa 1963.

58 - Dicionário Ilustrado de Marinha, ANTÓNIO MARQUES ESPARTEIRO, Livraria Clássica Editora. Lisboa 1936.

59 - Eléments de l'Architecture Navale, M. DUHAMEL DU MONCEAU. Paris 1758.

60 - Archéologie Navale. Jal.

61 - Navi Venete -AUGUSTO LEVI, Edição do Autor. Veneza 1892.

62 - Vasco da Gama, P, L. MARINI, O. P. PAVAVIA. Milano 1929.

63 - Die Schiffsjibel, W. RITTMEISTER, L. STAAKMANN VERLAG. Bamberg 1953.

64 - A Book of Ships, CH. MITCHELL, Penguin Books. England 1941.

65 - Navires, CLAUDE FARRERE, Flammarion. Paris 1936.

66 - Histoire de Ia Marine Française, Claude Farrère Flammarion. Paris 1934.

67 - L' Architecture Navale depuis ses origines, E. VAN KONUNENBURG, Association des Congres de Navigation. Bruxelles 1905.

68 - Das Hanseschift; HEINRICH WINTER, Veb Hinstorff Verlag. Rostock 1961.

69 - Enciclopédia Italiana, IV, Artigleria. Gen. Mariano Borgatti.

70 - Enciclopedia Universal Espasa, 6.

71 - Mapas antiguos del Mundo, Siglos XV, XVI, CARLOS SANZ, Madrid. 1962.

72 - Wehr Und Waffen, JAN LAUTUS L. SAACKMANN. Leipzig 1940.

73 - Disquisiciones nauticas, CESÁREO FERNANDEZ DURO, Madrid. 1940.

74 - Os Vikings, HOLGER ARBMANN, Verbo. Lisboa 1967.

75 - The Viking Ship Finds, ANDERS HAGEN, Univers. Oldsaksamling. Oslo 1963.

76 - The Viking Ships, BROGGER and SHETEUG DRYERS VORLAG. Oslo 1953.

77 - Men, Ships and the Sea, ALAN VILLIERS, National Geographic Society. Washington.

78 - Arte Navale Italiana, UGO NEBBIA, Instituto Italiano d' Arti Orafiche. Bergamo 1932.

79 - Die Katalanische Nao von 1450, HENRICH WINTER, ROBERT LOEF VERLAG. Magdeburg 1956.

80 - La Caravela Stª Maria, OUILLÉN Y TATO. 1929.

81 - Journal de Bord de Juan de la Cosa, IGNACIO OLAGUÉ, Editions de Paris. 1957.

82 - Die Kolumbus Schiffe, HEINRICH WINTER, Verlag Rostock. Leipzig 1963.

83 - La Nave nel Tempo, MICHELE VOCINO, Ed. Alfieri. Milano 1950.

84 - The Sailing Ship, R. & R. C. ANDERSEN OEORGE O. Harrap & C.& Ld.. 1947.

85 - Sailing Ships - O. S. LAIRD CLOWES, Science Museum. Londres 1932.

86 - Navios, VAN LOON, Livraria do Globo, Porto Alegre. Brasil 1936.

87 - La Historia del Barco, CHARLES E. OBSON, Espassa Calpe. Argentina 1953.

88 - Old Ship Figure Heads & Sterns, L. O. CARR, Laughton, Halton & Truscott Smith. London 1925.

89 - The Ship, BJORN LANDSTRON, Al1en & Unwin, 1961.

90 - Navires et Marines, G. LA ROERIE e Ct. I. VIVIELLE, Editions Duchartre. Paris 1930.

91 - National Maritime Museum, Catalogue. Greenwich 1937.

92 - Histoire Mondiale de Ia Marine, AMIRAL BARJOT et IEAN SAVANT, Hachette. Paris 1961.

93 - La Navigation Sentimentale, IEAN DE LA V ARENDE, FIammarion. Paris 1952.

94 - Les Marchands au XVIe Siecle, PIERRE JEANNIN, Editions du Seil. Paris 1957.

95 - Les Messageries Maritimes, JULES SOTTAS, Société d'Editions Geographiques. Paris 1938.

96 - La Route des Indes et ses Navires, JEAN POUJADE PAYOT. Paris 1946.

97 - Histoire de Ia Navigation, A. THOMAZI, Presses Universitaires de France. 1941.

98 - Sailing Ship Riggs and Rigging, H. UNDERHILL BROWN, Son & Ferguson. Glasgow 1950.

SOBRE AS ORIGENS DOS NOMES RUMO (MEDIDA) E BERÇO (BOMBARDA)

À margem do tema «a forma de barcos», que é sempre o que mais nos interessa, permitimo-nos uma pequena digressão pelo campo da etimologia, no qual aliás, mais ainda do que naquele, só poderemos apresentar dúvidas e interrogações.

O nosso grande Fernando Oliveira, Padre, soldado, navegante, teórico de construção naval e das artes da guerra, escritor e gramático, tinha gosto em explicar as origens das palavras e muito se revoltava quando, na sua ortografia ou na sua fonética não se verificava, em seu entender, uma boa raiz lusitana ou latina. Mas julgamos que nem sempre teria razão.

Assim vêmo-lo indignado contra a palavra bragantim que ele diz parecer coisa de bragantaria, ou seja de velhacaria, de malandrice. E ao referido barco diz ele, deve caber, não esse nome, mas – ao lado do de fragata – o de fragatim, «derivado do fragor dos remos». Não terá lembrado ao nosso gramático que bar -ber -bre -bri -bragantim, brigantino, bergantim, brigantine, variantes da mesma palavra, andavam já de há muito na terminologia náutica europeia, e andaram até acabar em «brigue» ou «brig». Não tem qualquer ligação com «fragore» ou com «fragor»; nem este vocábulo tem alguma coisa com fragata, frégate, frigate ou fregatta...

À malta que remava nas galés não consente o Padre F. Oliveira o nome de «chusma», e impõe o nome de «churma» por vir do latim turba. Na verdade churma vem do latim turma (Palazzi) e não de turba. Todavia a voz «chusma», que ele diz «corruta», é lícita, vindo do latim «celeusma» – canto de remadores e, por extensão, os próprios remadores (Caldas Aulete).

Mais nos afirma não dever dizer-se «cilada» mas «celada», que vem do latim «celare», esconder; ora cilada e celada vêm ambas de «celare» (celatus) mas tomaram acepções diferentes com grafias diferentes (C. Aulete).

Diz-nos ainda que a palavra «enxárcia» (entenda-se todo o cordame e não só o suporte de mastros) parece derivar do muito «exercício» que as cordas fazem; quando enxárcia vem do baixo grego «sárcia», palavra que se encontra, até, num antigo documento português (M. A. Pico).

Deste modo afigurase-nos um tanto duvidosa a competência etimológica do nosso Fernando Oliveira. E por isso nos atrevemos a duvidar também da origem que atribui à palavra rumo, no seu significado de medida.

Julgamos que foi só ele a dizer-nos que o rumo, medida de comprimento usada (e somente) no estabelecimento da quilha dos navios tem relação com a avaliação da sua capacidade; pelo número de rumos das suas quilhas se estimariam as tonelagens dos mesmos, pois que «rumo» é a altura do tonel e em tantos rumos «arrumam-se» tantos tonéis. Esta ideia foi perfilhada por Lopes de Mendonça e seguida por todos os estudiosos, que nós saibamos. O Arquitecto Lixa Filgueiras que se tem dedicado à etnografia e em particular à referente a barcos fluviais, diz-nos que em barcos do Douro se dá o nome de rumo à distância entre as extremas de três balizas consecutivas, o que corresponde à altura da pipa transportada e parece vir corroborar (ou apenas lembrar ?) a relação «rumo-porte».

Devemos declarar que, apesar de tantas coisas marítimas serem ilógicas e contraditórias, sempre nos fez impressão que se possa sugerir a medida da capacidade, do volume «interior» dum continente – e tão irregular como é um navio, só por uma medida linear, a qual não corresponde, aliás, a nenhuma das dimensões desse continente – pois que a quilha é «exterior» a ele. É também evidente que não se podem arrumar tonéis ao longo de toda a quilha. Isto é como querer calcular a capacidade dum cesto oval com a medida da sua asa...

Esta dúvida estimulou-se com a leitura do livro The Viking Ship, dos professores universitários de arqueologia A. W. Brogger, de Oslo e H. Shetelig, de Bergen, o mais completo e mais sério de todos os estudos que conhecemos sobre o assunto. Desse livro, que temos em tradução inglesa, oficial, tiramos em pequeno resumo, o seguinte:

«Desde a Era Viking e provavelmente até antes, a medida dum navio era dada pelo número de rooms» que ele tinha, isto é, o número de espaços entre as balizas – o que corresponde ao número de pares de remos – pois que a cada baliza (ou o que está em seu lugar) corresponde um banco e em cada banco sentam-se dois remadores cada um com seu remo a sua borda.

Esta designação de «room» como medida manteve-se através da Idade Média e podem ouvir-se ainda ecos da mesma muito tempo depois dela. No século XIII os navios de carga (à vela – já não de remo) mediam-se em «lasts» – (medida de capacidade do género dos nossos tonéis)». Acaba a citação.

Do nosso já muito citado Laird Clowes podemos saber exactamente o mesmo; apenas ele grafa «rum» e não «room» como a tradutora dos professores noruegueses.

Temos, pois, que já antes do século IX existia, e se manteve durante séculos, o termo «room» ou «rum» ou seja «rumo» como medida de comprimento para barcos de remo, melhor, de avaliação da sua grandeza, da sua importância, da sua categoria, pois o «rumo» não era medida constante. Lembremo-nos de que os Vikings já naquele tempo percorriam o Mediterrâneo até ao fim. Embora tenham sido sempre razoavelmente sacudidos da Península Ibérica, então sarracena, menos a zona norte (Arbman), como não admitir que também nos tenham deixado a tradição daquela palavra ligada a comprimento entre balizas, como nos barcos do Douro? Como não pensar, também que essa ideia possa ter-se mantido também no caso (único!) da medida linear da quilha de navios, apesar da tonelagem destes poder ser vária para um mesmo comprimento de quilha? Não haverá coincidência, ou, o que nos parece mais provável, outra divagação etimológica do nosso admirável Padre Fernando Oliveira?

É naturalíssimo o aportuguesamento de termos alheios, que vão entrando na linguagem corrente. Um tipógrafo chama «cesárea» à sua tesoura de cortar folhas de papel, sem saber que era uma «cisaille»; um mecânico diz estar «no rolatim» um motor posto «au rallenti»; um serralheiro usa o seu «péclis», que em França se chama «pied-à-coulisse», etc.. Assim se enriquece a língua.

Mais estranha será a tendência de alguns autores como o Padre Fernando Oliveira para justificar funcionalmente na língua portuguesa um nome de coisa recém-chegado do estrangeiro. O próprio Lopes de Mendonça, sugeriu que o nome de «camelo» (bombarda), viria de ela ter, possivelmente, bossas no dorso... e o de «berço», pequena peça, poderia provir, talvez, dela estar deitada no seu reparo, como uma criança no seu berço. Não se terá lembrado o insigne Mestre de que as outras bombardas que não se chamam «berço» também se deitam nos seus reparos, como no seu reparo se deita o «berço»?

Nos nomes marinheiros o transplante da nação para nação sempre foi enorme, como se compreende bem; os contactos eram mais frequentes e mais intensos do que os contactos terrestres. Nós demos muitos termos, como «caravela», talvez «bombordo» e «Joanete», da curiosa iniciativa dum tal João, matalote português (La Varende e Jal). Mas, como é natural, recebemos muitos mais, e de muita origem.

Termos tão antigos, como o sueco «hisse», do século IX, chegaram a Itália com «issa» deixaram em Portugal «iça» e mantiveram em Inglaterra e na Alemanha a grafia original. O mesmo se passa com «truss» – troça, coisa semelhante com «Bowline», bouline, bolina, bulina, talqualmente com gording, guardim, etc., etc., e a verdadeira chuva de termos oriundos da Itália das galés.

No século XV (e antes ?) usava-se uma «pequena bombarda» que tinha em Inglaterra o nome de «verse», e em França o de «vers», «berche» e «berce». Nada tem estes termos a ver com a ideia de «berço, cama de criança» ou seja com «cradle» ou «berceau», nem com «reparo de peça» ou seja com «affût» ou «carriage». Não terá provindo daqueles mesmos termos o nosso nome de «berço» aplicado, como eles, a designar uma pequena boca de fogo ?

Portugal era a maior potência naval europeia na era manuelina, dizem-nos os mais autorizados autores nacionais e estranhos. mas a sua artilharia, como vimos, tinha raiz estrangeira.

A. CORTESÃO

Je remercie Maitre Martins Barata par son communication três interessante, une de celles dediées à I'histoire du bateau, dont I'importance ne peut pas être diminué quand on s'occupe de I'histoire de Ia navigation. Mais il faut Ia lire entierement, comme j'ai fait, pour pouvoir bien s'en apercevoir. Cette communication sera publié, comme toutes les autres, dans un volume de Ia Revista da Universidade de Coimbra, et on pourra alors vérifier Ia vérité de ce que je viens de dire. Je peux assurer Maitre Martins Barata de Ia gratitude de nous tous par son travail passionant.

PlMENTEL BARATA

A propósito da tonelagem dos navios de Vasco da Gama, menciono a cautela que deve haver em determinar as dimensões lineares dos navios portugueses antes de meados do século XVI, ou, mais precisamente, do 1º quartel desse século, período este para o qual já há dados seguros. Faço notar que no 3º e 4º quartéis do século XVI houve alterações nas medidas lineares para as mesmas classes de tonelagem, como escrevi na minha comunicação. Assim, por exemplo, um galeão de 500 toneladas em 1550-80 tinha 18 rumos por quilha, mas em 1600 esse mesmo galeão tinha 16 rumos apenas, e todas as outras dimensões, deduzidas do comprimento da quilha, eram também menores.

Assim, ponho a questão de saber se no final do século XV a tonelagem era ou não avaliada como no final do século XVI, e se houve ou não alterações no modo de a avaliar. Parece-me pouco provável que a unidade de medida tenha mudado, pois o tonel português conservou até hoje a capacidade que tinha no século XVI, e não vejo razão para que não fosse a mesma no século XV, já constituía uma medida muito comum para líquidos, cuja variação seria difícil de se dar, visto servir de base a actividades comerciais importantes.

Fica, contudo, aberta a questão de saber que espécies de tonelagens são as atribuídas pelos cronistas aos navios do final do século XV, como se media a tonelagem? Sofreria a tonelagem comercial um aumento, quando se tratava de navios de El-Rei, como se passava em Espanha e Inglaterra? Ou, para a mesma tonelagem, o navio de El-Rei era de maiores dimensões que o mercador, como sucedia no final do século XVI, em Portugal? E a tonelagem indicada seria nominal, isto é, de classe, e seria assim uma fracção da tonelagem real de arqueas, ou seria esta tonelagem real?

(Mestre Jaime Martins Barata, infelizmente falecido em 15 de Maio de 1970, já não pôde rever estas provas).

(NOTA 1)

A verga da vela latina bastarda (triangular) nos barcos que a utilizam tensa, para bolina, anda entre o aparelho e o mastro, e é cambada por ante a ré do mastro junto do qual passa encostada, na vertical, como que «em espada». Para bom jogo da vela, em viagem, é necessário folgar o aparelho de sotavento.

Quando a vela é usada para ventos soprando de popa ou pela alheta a verga anda por fora do aparelho e camba-se não ante-a-ré mas ante-a-vante do mastro. Este era o caso das galés e de quase todos os barcos latinos do Mediterrâneo, desde a era clássica, pelo menos. Quando a verga da galé era arreada, para se colocar em repouso, ao longo da corsía, era necessário desmanchar o aparelho do lado onde ela se prendia ao mastro, para lhe dar passagem. Armava-se depois de novo o aparelho. Por estas razões se vê que os mastros da armação latina, em qualquer destes casos, não podem ser aguentados por enxárcias fixas, só possíveis quando a vela anda por fora do aparelho mas a verga não precisa de ser, como nas galés, frequentemente arreada. É isso que se vê em mezenas de naus dos séculos XVII e XVIII. Em caravelas latinas isso é manifestamente impossível.

(NOTA 2)

Ao precioso quadro que no Museu de Greenwich figura com o nome de «Portuguese Carracks» são atribuídas autorias e datas variadas, algumas de depois de 1530. A pintura, que parece ser holandesa, é de excelente técnica. Já se disse também ser seu autor o nosso Gregório Lopes, o que não é verosímil, pela análise da sua maneira, embora possa ser do tempo deste pintor. Neste quadro, de inestimável valor documental, vêm-se, de diversos ângulos bem explicativos, possantes naus manuelinas.

As proas destas naus continuam a tradição da «proa de carraca», isto é, com as linhas do castelo de proa divergentes das da borda do convés, havendo um tabuado intermédio. A popa continua redonda. A ser verdadeira a ideia de que a nau maior representa a «Stª Catarina do Monte Sinai», de 800 tonéis, construída em Cochim entre 1511 e 1513, veríamos com gosto reforçada a nossa tese de que houve um fulgurante progresso na construção naval portuguesa nos anos que tomamos como início da época manuelina. Por iniciativa nossa, oferece o grupo dos Amigos do Museu de Marinha uma cópia deste quadro, feita por um pintor do Museu inglês, ao nosso Museu naval, que assim se enriquece com um dos melhores documentos do século XVI. Pena é que o copista não tivesse sido melhor .

(NOTA 3)

As vezes, mas muito raramente, vemos a vela de mezena com a forma quadrangular. Mais frequente é a sua duplicação, quando triangular, isto é, além do mastro de mezena com a sua vela bastarda latina (que toma o nome de «artimão»), aparece outro, a ele semelhante, mas mais pequeno, que se instala a ré do primeiro. É o mastro da contra-mezena, ou «do contra», também com vela bastarda.

A razão do seu aparecimento será a da insuficiência da acção da mezena habitual, ou por falta de área ou por ser mais esguio, o casco. Esta armação de quatro mastros verticais («traquete», «grande», «artimão» e «contra-mezena» ou «contra») foi tomada pelo comandante Quirino da Fonseca como um dos caracteres específicos do galeão.

As duas mezenas aparecem, porém, de há muito tempo, em navios europeus, durante o século XV, e entre nós, na estampa da História do Imperador Vespasiano (1496), na iluminura do Regimento de Lisboa (1502), numa carta de Jorge Reinei (1510) e em vários documentos mais. E de galeão não há nenhuma referência em Portugal antes de 1519, segundo o próprio comandante Quirino da Fonseca.

(NOTA 4)

Os banqueiros alemães, suíços e italianos tomaram logo contactos maiores com Lisboa, tornada o Centro Comercial da Europa. Afluíram os capitais e só na segunda viagem de Vasco da Gama, em 1502 o italiano Francisco Affaitardi investiu 2.000 ducados, que lhe renderam 5.000 em especiarias (Pierre Jannin). Mas nunca D. Manuel deixou de ter o negócio na mão e à pouco e pouco foi-se libertando da finança estranha (António Matoso).

(NOTA 5)